segunda-feira, 30 de julho de 2007

6. A Guerra dos Seis Dias

“Os governos árabes estavam preparados

para aceitar Israel após a Guerra de Suez”.

FATO

Israel expressou de maneira consistente o desejo de negociar com seus vizinhos. Em discurso na Assembléia Geral da ONU em 10 de outubro de 1960, a ministra das Relações Exteriores, Golda Meir, desafiou os líderes árabes a se reunirem com o primeiro-ministro David Ben-Gurion para negociar um acordo de paz. Nasser respondeu em 15 de outubro, dizendo que Israel estava tentando enganar o mundo, e reiterou que seu país jamais reconheceria o Estado judeu.1

Os árabes foram igualmente teimosos na recusa a negociar um acordo em separado para os refugiados. Como Nasser disse na Assembléia Nacional da República Árabe Unida1a em 26 de março de 1964:

“Israel e o imperialismo ao nosso redor, que nos confronta, são duas coisas distintas. Há tentativas de separá-los a fim de segmentar os problemas e apresentá-los sob uma luz imaginária, como se o problema de Israel fosse o dos refugiados, com cuja solução a questão da Palestina também seria solucionada e não ficaria qualquer resíduo. O perigo de Israel consiste na sua própria existência, tal como é no presente e o que representa.“2

Enquanto isso, a Síria usava as Colinas de Golã, que se elevam a 914 metros acima da Galiléia, para bombardear os campos e povoados israelenses. Os ataques da Síria tornaram-se mais freqüentes em 1965 e 1966, enquanto a retórica de Nasser tornava-se cada vez mais belicosa: “Não entraremos na Palestina com o solo coberto de areia”, declarou em 8 de março de 1965. “Entraremos com o solo saturado de sangue”.3

Mais uma vez, alguns meses depois Nasser expressou a aspiração dos árabes:

“... a restauração plena dos direitos do povo palestino. Em outras palavras, aspiramos à destruição do Estado de Israel. O objetivo imediato: a perfeição do poderio militar árabe. O objetivo nacional: a erradicação de Israel”.4

MITO

“O ataque militar de Israel em 1967 não foi provocado”.

FATO

Uma combinação de retórica árabe belicosa, comportamento ameaçador e, finalmente, um ato de guerra não deu outra opção a Israel além de um ataque preventivo. Para que obtivesse êxito, Israel precisava do elemento surpresa. Caso tivesse esperado por uma invasão árabe, estaria em uma desvantagem potencialmente catastrófica.

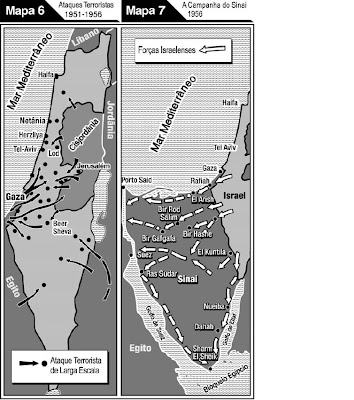

Enquanto Nasser continuava a fazer discursos que ameaçavam com a guerra, os ataques terroristas árabes tornavam-se mais freqüentes. Em 1965 houve 35 incursões contra Israel. Em 1966 o número aumentou para 41. Só nos quatro primeiros meses de 1967 ocorreram 37 ataques.5

Enquanto isso, os ataques da Síria aos kibutzim (cooperativas agrícolas) das Colinas de Golã provocaram um ataque de retaliação em 7 de abril de 1967, quando aviões israelenses derrubaram seis aviões Mig sírios. Pouco depois, a União Soviética – que vinha fornecendo auxílio militar e econômico à Síria e ao Egito – informou a Damasco a respeito de um crescimento maciço da preparação militar de Israel, em preparação para um ataque.

Apesar dos desmentidos israelenses, a Síria decidiu invocar seu tratado de cooperação militar com o Egito. Em 15 de maio, Dia da Independência de Israel, tropas egípcias partiram em direção ao Sinai e se concentraram nas proximidades da fronteira israelense. Em 18 de maio, as tropas sírias estavam preparadas para a batalha ao longo das Colinas de Golã. Nasser ordenou que a Força de Emergência das Nações Unidas, estacionada no Sinai desde 1956, se retirasse em 16 de maio. Sem chamar a atenção da Assembléia Geral para o problema, como havia prometido seu predecessor, o secretário-geral U Thant acatou a demanda. Após a retirada das tropas da ONU, a rádio Voz dos Árabes proclamou (18 de maio de 1967):

“A partir de hoje, não mais existe uma força de emergência internacional para proteger Israel. Não precisamos mais exercitar a paciência. Não nos queixaremos mais de Israel às Nações Unidas. O único método que aplicaremos contra Israel será a guerra total,

o que resultará no extermínio da existência sionista”.6

Em 20 de maio, ouviu-se o eco entusiasmado vindo do ministro da Defesa sírio, Hafez Assad:

“Nossas forças estão agora inteiramente prontas, tanto para repelir a agressão como para iniciar o próprio ato de libertação e explodir a presença sionista na pátria árabe. O exército sírio,

com seu dedo no gatilho, está unido... Eu, como militar, creio que chegou a hora de entrar na batalha de aniquilação."7

Em 22 de maio, o Egito fechou os Estreitos de Tirã a toda navegação israelense e a todos os navios que se dirigiam a Eilat. Esse bloqueio cortou a única rota de comércio de Israel com a Ásia e interrompeu o fluxo de petróleo do seu principal fornecedor, o Irã. No dia seguinte, o presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, expressou sua crença de que o bloqueio era ilegal e buscou, sem sucesso, organizar uma pequena frota internacional para testar isso.

Nasser estava inteiramente ciente da pressão que exercia sobre as forças israelenses. Um dia após o estabelecimento do bloqueio, afirmou, em tom desafiador: “Os judeus ameaçam fazer a guerra. Eu respondo: Bem-vindos! Estamos prontos para o conflito”.8

Nasser desafiava Israel ao combate quase diariamente. “Nosso objetivo básico será a destruição de Israel. O povo árabe quer lutar”, afirmou em 27 de maio.9 No dia seguinte, acrescentou: “Não aceitaremos qualquer coexistência com Israel (...) Hoje, o problema não é o estabelecimento da paz entre os países árabes e Israel (...) A guerra contra Israel está em vigor desde 1948”.10

O rei Hussein, da Jordânia, assinou um pacto de defesa com o Egito em 30 de maio. Nasser, então, anunciou:

“Os exércitos do Egito, da Jordânia, da Síria e do Líbano estão nas fronteiras de Israel (...) para enfrentar o desafio, enquanto atrás de nós estão os exércitos do Iraque, da Argélia, do Kuwait, do Sudão e todos os árabes. Essa ação surpreenderá o mundo. Hoje eles saberão que os árabes estão preparados para a batalha, que o momento crítico chegou. Já alcançamos o estágio de ação

concreta, não de declarações”.11

O presidente do Iraque, Abdur Rahman Aref, juntou-se à guerra de palavras:

“A existência de Israel é um erro que deve ser retificado. Esta é a nossa oportunidade de varrer para fora a ignomínia que tem estado conosco desde 1948. Nossa meta é clara: varrer Israel do mapa”.12

Em 4 de junho, o Iraque aderiu à aliança militar com Egito, Jordânia e Síria. A retórica árabe combinavase à mobilização de suas forças. Aproximadamente 250 mil soldados (quase a metade no deserto de Sinai), mais de dois mil tanques e 700 aviões cercavam Israel.13 Nesse período, as forças israelenses permaneceram em estado de alerta por três semanas. O país não podia permanecer totalmente mobilizado por tempo indefinido e nem podia permitir que sua saída marítima pelo Golfo de Ácaba continuasse interditada. A melhor defesa era o ataque. Em 5 de

junho, foi dada a ordem para atacar o Egito.

MITO

“Nasser tinha o direito de fechar os

Estreitos de Tirã à navegação israelense”.

FATO

Em 1956, os Estados Unidos deram garantias a Israel de que reconheciam o seu direito de acesso aos Estreitos de Tirã. Em 1957, nas Nações Unidas, 17 forças marítimas declararam que Israel tinha o direito de transitar pelo estreito. Além do mais, o bloqueio violava a Convenção sobre o Mar Territorial e Zonas Contíguas, adotada pela Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar em 27 de abril de 1958.14

O fechamento do Estreito de Tirã causou a guerra de 1967. O ataque de Israel foi uma reação a essa primeira agressão egípcia. Johnson reconheceu após a guerra (19 de junho de 1967):

“Se algum ato de estupidez foi mais responsável por essa explosão do que qualquer outro, esse ato foi a decisão arbitrária e perigosa de fechar o Estreito de Tirã. O direito de passagem marítima pacífica deve ser preservado para todas as nações”.15

MITO

“Os Estados Unidos ajudaram Israel

a derrotar os árabes em seis dias”.

FATO

Os Estados Unidos tentaram evitar a guerra por meio de negociações, mas não conseguiram persuadir o Egito e os demais países árabes a cessar suas declarações e ações beligerantes. Imediatamente antes da guerra, Johnson advertiu: “Israel não estará sozinho a menos que decida por isso”.16 Quando a guerra começou, o Departamento de Estado dos EUA anunciou: “Nossa posição é neutra em pensamento, palavras e ações”.17

Além disso, enquanto os árabes acusavam falsamente os Estados Unidos de municiarem Israel por via aérea, Johnson impôs um embargo de armas para a região. A França, outro importante fornecedor de armas para Israel, também embargou o envio de equipamentos militares).

Em contrapartida, os soviéticos estavam fornecendo quantidades maciças de armas aos árabes. Simultaneamente, os exércitos do Kuwait, da Argélia, da Arábia Saudita e do Iraque contribuíam com soldados e armamentos para as frentes egípcia, síria e jordaniana.18

MITO

“Israel atacou a Jordânia para capturar Jerusalém”.

FATO

O primeiro-ministro Levi Eshkol enviou uma mensagem ao rei Hussein dizendo que Israel não atacaria a Jordânia a menos que ele iniciasse as hostilidades. Quando o radar jordaniano captou uma esquadrilha voando do Egito para Israel e os egípcios convenceram Hussein de que os aviões eram deles, o rei da Jordânia mandou cercar Jerusalém Ocidental. Descobriuse

que os aviões eram de Israel e estavam retornando após destruírem a força aérea egípcia em terra. Enquanto isso, tropas sírias e iraquianas atacavam a fronteira norte de Israel.

Se a Jordânia não tivesse tomado a iniciativa, a situação de Jerusalém teria permanecido inalterada durante o decorrer da guerra. Entretanto, uma vez que a cidade fora atacada, Israel teve que defendê-la e, ao fazê-lo, aproveitou a oportunidade para unificar sua capital de uma vez por todas.

MITO

“Israel não tinha que atirar primeiro”.

FATO

Após exatamente seis dias de combate, as forças israelenses ultrapassaram as linhas inimigas e estavam em posição de marchar sobre o Cairo, Damasco e Amã. Em 10 de junho, foi pedido um cessar-fogo. A vitória veio a um custo muito alto. Na conquista das Colinas de Golã, Israel teve 115 mortos – aproximadamente o número de americanos mortos durante a Operação Tempestade no Deserto, em 1991. Nos seis dias de guerra, proporcionalmente ao tamanho de sua população, Israel perdeu o dobro de homens (777 mortos e 2.586 feridos) em comparação ao que os Estados Unidos perderam lutando por oito anos no Vietnã.19 Além disso, apesar do incrível sucesso da campanha aérea, a Força Aérea israelense perdeu 46 de seus 200 aviões de combate.20 Se Israel tivesse esperado que os árabes atacassem primeiro, como fez em

1973, e não tivesse iniciado uma ação preventiva, o custo teria sido com certeza muito mais elevado e a vitória poderia não ter sido assegurada.

MITO

“Israel considerou os territórios capturados

como terras conquistadas e não teve qualquer

intenção de negociar a sua devolução”.

FATO

No fim da guerra, Israel havia capturado mais de três vezes a dimensão do seu território anterior, passando de 20.720 km2 para 67.340 km2. A vitória permitiu a Israel unificar Jerusalém. As forças israelenses capturaram também o Sinai, as Colinas de Golã, a Faixa de Gaza e a Cisjordânia.

Os líderes de Israel esperavam negociar um acordo de paz com seus vizinhos envolvendo algum arranjo territorial. Quase imediatamente após a guerra, expressaram o desejo de negociar uma devolução de pelo menos alguns dos territórios. Israel em seguida devolveu todo o Sinai ao Egito, o território reclamado pela Jordânia foi devolvido e quase toda a Faixa de Gaza e mais de 40% da Cisjordânia foram entregues aos palestinos para o estabelecimento da Autoridade Palestina.

Atualmente, aproximadamente 93% dos territórios conquistados na guerra defensiva foram entregues por Israel a seus vizinhos árabes como resultado de negociações, o que demonstra o seu desejo de negociar a paz.

MITO

“Israel expulsou árabes pacíficos da Cisjordânia

e os impediu de retornar após a guerra”.

FATO

Depois que a Jordânia lançou seu ataque em 5 de junho, 325 mil palestinos que viviam na Cisjordânia fugiram.21 Eram cidadãos jordanianos que se moveram de uma parte para outra daquele que consideravam seu país para evitar ser atingidos pelo fogo cruzado de uma guerra.

Um refugiado palestino que era administrador de um acampamento da UNRWA (Agência de Auxílio e Trabalho das Nações Unidas) em Jericó afirmou que políticos árabes haviam espalhado rumores por lá. “Eles disseram que todos os jovens seriam assassinados. As pessoas ouviram pelo rádio que isso não era o fim, mas só o começo. Assim imaginam que esta pode ser uma guerra longa e querem, por isso, estar na Jordânia”.22

Alguns palestinos que partiram preferiram viver num país árabe do que sob um governo militar israelense. Membros de diversas facções da OLP fugiram para evitar serem capturados pelos israelenses. Nils-Göran Gussing, nomeado pelo secretário-geral das Nações Unidas para investigar a situação, descobriu que muitos árabes também temiam não poder mais receber dinheiro dos parentes que trabalhavam no exterior.23

As forças israelenses ordenaram a um punhado de palestinos que se mudassem por “razões estratégicas e de segurança”. Em alguns casos, permitiram que retornassem em poucos dias; em outros, Israel ofereceu ajuda para que se estabelecessem em outro lugar.24

Israel então governava mais de 750 mil palestinos, a maioria hostis ao governo. Apesar disso, mais de nove famílias palestinas foram reunificadas em 1967. Finalmente, mais de 60 mil palestinos puderam retornar.25

MITO

"Israel impôs restrições absurdas aos palestinos da

Cisjordânia, Faixa de Gaza e Jerusalém Oriental".

FATO

Após a guerra de 1967, Israel decidiu não anexar a Cisjordânia nem a Faixa de Gaza e, em vez disso, instituiu uma administração militar. Isso foi necessário como um passo provisório até que as negociações pudessem solucionar o futuro dos territórios. Isso não era de forma alguma uma situação ideal para seus habitantes, mas as autoridades israelenses trataram de reduzir ao

mínimo o impacto sobre a população. Don Peretz, escritor que aborda com freqüência a situação dos árabes em Israel e crítico mordaz do governo israelense, visitou a Cisjordânia pouco depois de os soldados israelenses a terem conquistado e descobriu que eles estavam tentando voltar à vida normal e evitar quaisquer incidentes que pudessem estimular os árabes a abandonar seus lares.26

Exceto pela requisição de que os textos escolares nos territórios não contivessem linguagem antiisraelense e anti-semita, as autoridades buscaram não interferir na vida dos habitantes. Eles lhes proporcionaram assistência econômica; por exemplo, os palestinos da Faixa de Gaza foram transferidos dos acampamentos para casas novas, o que estimulou protestos por parte do

Egito, que nada havia feito pelos refugiados quando controlava a área.

Os árabes receberam liberdade de movimento. Tiveram permissão de ir e vir da Jordânia. Em 1972, houve eleições na Cisjordânia. Mulheres e pessoas que não tinham propriedades, impedidas de participação política sob o governo jordaniano, agora podiam votar.

Os árabes de Jerusalém Oriental puderam optar entre manter a cidadania jordaniana ou obter a israelense. Foram reconhecidos como residentes da Jerusalém unificada e agora podiam votar e se candidatar ao conselho municipal. Os locais sagrados islâmicos também foram entregues aos cuidados de um Conselho Muçulmano. Apesar do significado do Monte do Templo para a história judaica, os judeus foram proibidos de fazer suas orações nesse local.

_____________________

Depois que a Guerra dos Seis Dias terminou, Johnson deu a suaopinião sobre o que deveria ser feito para se chegar ao fim doconflito:

"Certamente os soldados devem ser retirados; mas também devemser reconhecidos direitos de uma vida nacional, progresso nasolução do problema dos refugiados, liberdade de passagem

marítima pacífica, limitação da corrida armamentista e respeitopela independência política e pela integridade territorial". 27

____________________

MITO

“Durante a Guerra de 1967, Israel atacou

deliberadamente o navio USS Liberty”.

FATO

O ataque israelense ao USS Liberty foi um erro grave, atribuído em grande parte ao fato de ter ocorrido em meio às atribulações de uma guerra em larga escala em 1967. Dez investigações oficiais dos Estados Unidos e três inquéritos oficiais israelenses estabeleceram, de maneira conclusiva, que o ataque foi um erro trágico.

Em 8 de junho de 1967, o quarto da Guerra dos Seis Dias, o Alto Comando israelense recebeu informações de que tropas israelenses em El Arish estavam sendo atacadas desde o mar, presumivelmente por um navio egípcio, como já ocorrera no dia anterior. Alguns dias antes, nas Nações Unidas, os Estados Unidos haviam anunciado que não tinham forças navais em centenas de quilômetros de distância da frente de batalha; contudo, o USS Liberty, um navio do serviço de inteligência americano destacado para monitorar o combate, alcançou a área a 14 milhas náuticas (26 km) da costa do Sinai como resultado de uma série de falhas de comunicação americanas, pelas quais as mensagens dirigidas ao navio para que não ultrapassasse o limite

das cem milhas náuticas (185,3 km) não foram recebidas pelo Liberty.

Os israelenses pensaram, equivocadamente, que era o navio que estava atirando; então, aviões de guerra e lanchas com torpedos atacaram, matando 34 membros da tripulação do Liberty e ferindo 171. Inúmeros erros foram cometidos por Estados Unidos e Israel. Por exemplo, primeiro foi informado – incorretamente, como se soube – que o Liberty estava navegando a 30 nós (55,6 km/h, mais tarde recalculados para 28 nós, ou 51,2 km/h). Conforme a doutrina naval israelense (e americana) da época, presumia-se que um navio avançando a essa velocidade era um navio de guerra. O mar estava calmo e a Corte de Inquérito da Marinha dos EUA

descobriu que a bandeira do Liberty muito provavelmente estava baixa e não podia ser vista; além disso, membros da tripulação – incluindo o capitão, William McGonagle – confirmaram que a bandeira fora derrubada depois da primeira ou da segunda incursão.

Segundo as memórias do chefe do Estado-Maior israelense, Yitzhak Rabin,27a havia ordens para atacar qualquer embarcação não-identificada próxima à costa.28 No dia em que a guerra começou, Israel havia pedido que os navios americanos fossem removidos da sua costa ou que fosse notificada a sua posição exata.29 A Sexta Frota foi deslocada porque Johnson temia se envolver numa confrontação com a União Soviética. Ele também ordenou que nenhum

dos seus aviões fosse enviado para as proximidades do Sinai.

Um relatório da CIA sobre o incidente, datado de 13 de junho de 1967, descobriutambém que um piloto excessivamente previdente poderia confundir o Libertycom um navio egípcio, o El Cuseir. Após a incursão aérea, lanchas israelensescom torpedos identificaram o Liberty como um navio de guerra egípcio. Quandoeste passou a disparar contra os israelenses, eles responderam com um torpedo que matou 28 tripulantes. Inicialmente, os israelenses ficaram aterrorizados

por achar que haviam atacado um navio soviético, o que poderia ter provocado a entrada da União Soviética na guerra.30 Assim que se certificaram do ocorrido, comunicaram o incidente à embaixada dos EUA em Tel-Aviv e se ofereceram a fornecer um helicóptero para os americanos voarem até o navio, bem como qualquer ajuda necessária para retirar os feridos e resgatar o navio. A oferta foi aceita e uma embarcação auxiliar naval dos EUA foi levada até o Liberty.

Muitos dos sobreviventes do Liberty ainda guardam rancor e estão convencidos de que o ataque foi deliberado, como deixam claro no seu website. Em 1991, os colunistas Rowland Evans e Robert Novak alardearamsua descoberta acerca de um americano que afirmou ter estado na sala de comando de guerra israelense quando foi decidido atacar com conhecimento

de causa o navio.31 Na verdade, esse indivíduo, Seth Mintz, escreveu uma carta ao jornal Washington Post em 9 de novembro de 1991, na qual dizia que havia sido mal interpetado por Evans e Novak e que o ataque foi, com efeito, um "caso de identificação equivocada". Mais do que isso, o homem que Mintz afirmou originalmente ter estado com ele, um tal general Benni

Matti, não existe. Também, ao contrário das afirmações de que um piloto israelense identificou o navio como sendo americano numa gravação de rádio, esta nunca foi apresentada por alguém. De fato, existe apenas a gravação oficial da Força Aérea de Israel, que estabeleceu claramente que não houve identificação do navio por pilotos israelenses antes do ataque. Esta indica

também que, assim que os pilotos passaram a se preocupar com a identificação do navio, ao lerem o seu número no casco encerraram o ataque. As gravações não contêm qualquer declaração sugerindo que os pilotos viram uma bandeira americana antes do ataque.32

Os críticos afirmaram que a gravação israelense foi adulterada, mas em julho de 2003 a Agência de Segurança Nacional (NSA) dos Estados Unidos divulgou transcrições antes tidas como ultra-secretas que confirmaram a versãoisraelense. Um avião-espião americano foi enviado à área assim que a NSA soube do ataque ao Liberty e gravou as conversações de dois pilotos de helicóptero da Força Aérea Israelense, ocorridas entre 14h30 e 15h37 de 8 de junho.

A NSA também gravou as ordens transmitidas via rádio aos pilotos por seu supervisor, da base de Hatzor, instruindo-os a procurar por sobreviventes do "navio de guerra egípcio" que havia acabado de ser bombardeado: "Prestem atenção. O navio está identificado agora como egípcio", foi a informação passada aos pilotos. Nove minutos depois, Hatzor lhes disse que se tratava provavelmente de um navio de carga egípcio. Às 15h07, pela primeira vez foi dito aos pilotos que o navio poderia não ser egípcio e eles receberam instruções para buscar sobreviventes e informar imediatamente à base a nacionalidade da primeira pessoa que resgatassem. Só às 15h12, um dos pilotos informou que via uma bandeira americana voando sobre o navio, quando então foi instruído a verificar se de fato era uma embarcação americana.33

Em outubro de 2003, o primeiro piloto a chegar ao navio quebrou um silêncio de 36 anos acerca do ataque. O brigadeiro-general Yiftah Spector, um ás que derrubou 15 aviões inimigos e participou, em 1981, do ataque ao reator nuclear iraquiano, afirmou ter ouvido que um navio egípcio estava na costa de Gaza. "Esse navio positivamente não tinha qualquer símbolo ou bandeira que eu pudesse ver. Fiquei preocupado se era ou não um dos nossos. Procurei

pelo símbolo do nosso navio, que era uma grande cruz branca no convés. Ela não estava lá, portanto não era um dos nossos".

O jornal israelense Jerusalem Post obteve uma gravação da transmissão de rádio de Spector na qual ele dizia: "Não posso identificá-lo, mas em todo caso é um navio militar".34

Nenhum dos acusadores de Israel é capaz de explicar por que Israel atacaria deliberadamente um navio americano numa época em que os Estados Unidos eram os únicos amigos e aliados de Israel no mundo. A única explicação mais provável é a confusão em diversos pontos das comunicações, que ocorreram num clima tenso tanto do lado americano como do israelense (cinco mensagens da União dos Chefes de Estado-Maior para que o navio permanecesse a pelo menos 25 milhas náuticas (46,3 km) – as últimos quatro falavam de 100 milhas náuticas (185,3 km) – da costa egípcia chegaram após o fim do ataque).

Os acidentes causados por "fogo amigo" são comuns em tempos de guerra.

Em 1988, a Marinha dos EUA derrubou um avião de passageiros iraniano, matando 290 civis. Durante a Guerra do Golfo, 35 dos 148 americanos que morreram em batalha foram atingidos por "fogo amigo". Em abril de 1994, dois helicópteros Black Hawk americanos com grandes bandeiras americanas pintadas de cada lado foram derrubados por aviões F-15 da Força Aérea dos Estados Unidos num dia claro, dentro da zona de exclusão aérea do Iraque, matando 26 pessoas. Em abril de 2002, um caça F-16 americano lançou uma bomba que matou quatro soldados canadenses no Afeganistão. Um dia antes do ataque ao Liberty, pilotos israelenses bombardearam acidentalmente uma de suas próprias colunas de blindados.35

O almirante aposentado Shlomo Erell, chefe da Marinha de Israel em junho de 1967, disse à Associated Press (5 de junho de 1977): "Ninguém jamais poderia sonhar que um navio americano estaria ali. Nem os Estados Unidos sabiam onde ele estava. Fomos informados pelas autoridades de que não havia qualquer navio americano em 100 milhas náuticas".

O secretário de Defesa, Robert McNamara, afirmou ao Congresso americano em 26 de julho de 1967: "A conclusão da equipe de investigação, encabeçada por um almirante da Marinha no qual temos grande confiança, é que o ataque não foi intencional".

Em 1987, McNamara repetiu sua convicção de que o ataque havia sido um erro, dizendo a um espectador do Larry King Show (programa de entrevistas americano) que não havia visto nada em 20 anos que mudasse sua opinião, a saber, que não houve acobertamento.36

Israel pediu desculpas pela tragédia e pagou US$ 13 milhões em reparações humanitárias aos Estados Unidos e às famílias das vítimas, em montantes estabelecidos pelo Departamento de Estado dos EUA. O caso entre os dois governos foi oficialmente encerrado com uma troca de notas diplomáticas em 17 de dezembro de 1987.

5. O Caminho para Suez

“Os governos árabes estavam preparados para aceitar Israel depois da guerra de 1948”.

FATO

No outono de 1948, o Conselho de Segurança das Nações Unidas convocou Israel e os países árabes para negociar acordos de paz. Graças à insistência do mediador da ONU, Ralph Bunche, nas conversações bilaterais diretas entre Israel e cada país árabe, os acordos entre Israel e Egito, Jordânia, Líbano e Síria foram concluídos no verão de 1949. O Iraque, que também lutou contra Israel, recusou-se a seguir o exemplo.

Entretanto, em 11 de dezembro de 1948, a Assembléia Geral adotou uma resolução que convocava as partes a negociar a paz e criar uma Comissão de Conciliação para a Palestina (PCC – Palestine Conciliation Commission), composta por Estados Unidos, França e Turquia. Todas as delegações árabes votaram contra.

Depois de 1949, os árabes insistiram para que Israel aceitasse as fronteiras da resolução da partilha de 1947 e repatriasse os refugiados palestinos antes de negociarem um fim para a guerra que haviam iniciado. Essa era uma abordagem insólita que usariam depois de seguidas derrotas: a doutrina da guerra de responsabilidade limitada. Conforme essa teoria, os agressores podem rejeitar um acordo e apostar tudo na guerra com a cômoda certeza de que, mesmo que fracassem, podem insistir no restabelecimento do status quo anterior.

MITO

“O ataque militar de Israel em 1956 não foi provocado”.

FATO

O Egito manteve seu estado de beligerância com Israel após a assinatura do acordo de armistício. A primeira manifestação disso foi o fechamento do canal de Suez à navegação israelense. Em 9 de agosto de 1949, a Comissão Mista de Armistício das Nações Unidas corroborou a denúncia de Israel de que o Egito estava bloqueando ilegalmente o canal. O negociador da ONU, Ralph Bunche, declarou: “Deve haver livre movimento para a navegação legítima e não deve se permitir a permanência de qualquer vestígio de bloqueio da época da guerra, o que é incompatível com a Carta e o espírito dos acordos de armistício.”1

Em 1o de setembro de 1951, o Conselho de Segurança ordenou ao Egito que abrisse o canal para a navegação israelense. O Egito se recusou. O ministro das Relações Exteriores egípcio, Muhamad Salah al-Din, disse em princípios de 1954:

“O povo árabe não vai se constranger em declarar: não ficaremos satisfeitos até a eliminação total de Israel do mapa do Oriente Médio”.2

Em 1955, o presidente egípcio Gamal Abdel Nasser2a passou a importar armas do bloco soviético a fim de construir seu arsenal para a confrontação com Israel. Entretanto, empregou em curto prazo uma nova tática para prosseguir a guerra do Egito contra Israel, que anunciou em 31 de agosto de 1955:

“O Egito decidiu despachar seus heróis, os discípulos do faraó e os filhos do Islã, e eles vão limpar a terra da Palestina (...) Não haverá paz na fronteira de Israel, pois exigimos vingança, e a vingança é a morte de Israel”.3

Esses “heróis” eram terroristas árabes ou fedayin, treinados e equipados pelo serviço de inteligência egípcio para praticar ações hostis na fronteira e infiltrar-se em Israel para cometer atos de sabotagem e assassinatos. Os fedayin operavam principalmente a partir de bases na Jordânia, de modo que essa suportaria o peso da retaliação de Israel, que inevitavelmente veio em seguida. Os ataques terroristas violavam a cláusula do acordo de paz que proibia o início de hostilidades por forças paramilitares; no entanto, Israel é que foi condenado pelo Conselho de Segurança da ONU por seus contra-ataques.

A escalada de violência continuou com o bloqueio egípcio da passagem de navegação de Israel nos estreitos de Tirã e a nacionalização, por Nasser, do canal de Suez, em julho de 1956. Em 14 de outubro, Nasser deixou bem clara sua intenção:

“Não estou lutando apenas contra Israel. Meu objetivo é livrar o mundo árabe da destruição por meio das intrigas de Israel, que tem suas raízes no exterior. Nosso ódio é muito forte. Não faz sentido falar de paz com Israel. Não existe o menor espaço para negociações”.4

Menos de duas semanas depois, em 25 de outubro, o Egito assinou um acordo tripartite com a Síria e a Jordânia, colocando Nasser no comando dos três exércitos.

O bloqueio continuado do canal de Suez e do golfo de Ácaba à navegação israelense, combinado ao aumento dos ataques dos fedayin e ao tom belicoso dos pronunciamentos árabes, levou Israel, com o respaldo de Grã-Bretanha e da França, a atacar o Egito em 29 de outubro de 1956. O ataque foi bem sucedido: as forças israelenses tomaram a Faixa de Gaza, grande parte do Sinai e Sharm al-Sheik. Morreram 231 soldados.

O embaixador israelense nas Nações Unidas, Abba Eban, explicou as provocações para o Conselho de Segurança em 30 de outubro:

“Durante os seis anos de duração desse estado de beligerância, em violação ao armistício, ocorreram 1.843 casos de roubos e assaltos a mão armada, 1.339 de enfrentamentos armados com forças armadas egípcias, 435 de incursões vindas de território controlado pelos egípcios, 172 atos de sabotagem cometidos por unidades militares egípcias e fedayin em Israel. Resultado: 364 israelenses feridos e 101 mortos. Só em 1956, como resultado desse aspecto da agressão egípcia, 28 israelenses foram mortos e 127 feridos”5

Uma razão pela qual essas incursões se tornaram tão intoleráveis para Israel foi que o país optou por criar um exército ativo relativamente pequeno e, no caso de guerra, depender fundamentalmente dos reservistas. Ou seja, com essa força reduzida para combater em uma emergência, as ameaças que provocavam a mobilização dos reservistas poderiam paralisar o país. As incursões, portanto, teriam que ser contidas muito antes de se completar a mobilização.

Uma razão pela qual essas incursões se tornaram tão intoleráveis para Israel foi que o país optou por criar um exército ativo relativamente pequeno e, no caso de guerra, depender fundamentalmente dos reservistas. Ou seja, com essa força reduzida para combater em uma emergência, as ameaças que provocavam a mobilização dos reservistas poderiam paralisar o país. As incursões, portanto, teriam que ser contidas muito antes de se completar a mobilização.

MITO

“Israel não tinha razão para atacar o Egito e foi à guerra para promover os interesses imperialistas da França e Grã-Bretanha”.

FATO

O presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, conseguiu persuadir britânicos e franceses a não atacar o Egito depois que Nasser nacionalizou o canal de Suez em julho de 1956. Quando o acordo sobre o uso do canal demonstrou ser confiável nas semanas seguintes, tornou-se cada vez mais difícil justificar uma ação militar. Apesar disso, os franceses e os britânicos queriam desesperadamente colocar Nasser em seu lugar e retomar o ponto estratégico.

Os franceses se aproximavam cada vez mais de Israel, política, diplomática e militarmente. De fato, nas duas décadas seguintes os franceses seriam os principais fornecedores de armas para Israel. Já a atitude britânica diante de Israel pouco havia mudado desde o período do Mandato. Uma amargura residual por quase três décadas de uma longa batalha travada contra os sionistas, combinada com uma aliança progressiva com a Jordânia, desencorajava qualquer mudança nessa política.

Entretanto, os franceses concluíram que poderiam usar o temor de Israel a uma agressão egípcia e o bloqueio continuado como pretextos para o seu próprio ataque contra Nasser. E os britânicos não poderiam deixar passar a oportunidade de participar.

As três nações acertaram um plano pelo qual Israel lançaria pára-quedistas próximos ao canal e enviaria seus blindados através do deserto do Sinai. Os britânicos e franceses pediriam, então, aos dois lados para se retirar da área do canal, convencidos de que os egípcios se recusariam. Nesse momento, as tropas britânicas e francesas seriam enviadas para “proteger” o canal.

Da perspectiva de Israel, o bloqueio de Suez e do golfo de Ácaba, os ataques dos fedayin e o tom agressivo das últimas declarações árabes eram intoleráveis.

Em vez de continuar uma guerra de desgaste com os terroristas e esperar que Nasser e seus aliados se fortalecessem para deflagrar uma nova guerra, o primeiro-ministro israelense Ben-Gurion decidiu lançar um ataque preventivo, achando que o respaldo dos britânicos e dos franceses ajudaria a diminuir a oposição dos Estados Unidos. Estava equivocado.6

MITO

“O apoio total dos Estados Unidos a Israel era evidente durante a Guerra de Suez”.

FATO

O presidente Eisenhower não gostou que Israel, França e Grã-Bretanha tivessem planejado secretamente a campanha para retirar o Egito do canal de Suez. O fato de Israel não ter informado suas intenções aos Estados Unidos e de ter ignorado os pedidos americanos de não ir à guerra provocou tensões entre os dois países. Estados Unidos e União Soviética (ironicamente, logo após os soviéticos terem invadido a Hungria) uniram-se numa campanha para forçar Israel a recuar. Isso incluía as ameaças de cessar toda a assistência dos EUA, sanções da ONU e expulsão de Israel da organização.

A pressão americana provocou a retirada israelense das áreas conquistadas sem que os egípcios tivessem feito quaisquer concessões, o que gerou as condições para que a guerra de 1967 eclodisse.

Uma razão pela qual Israel cedeu foi a garantia que Eisenhower deu ao primeiro-ministro Ben-Gurion. Antes de retirar suas tropas de Sharm el- Sheik, ponto estratégico que protege os estreitos de Tirã, Israel obteve a promessa de que os Estados Unidos manteriam a liberdade de navegação na via marítima.7 Além disso, Washington patrocinou uma resolução das Nações Unidas que criou a Força de Emergência das Nações Unidas (Unef – United Nations Emergency Force) para supervisionar os territórios evacuados pelas tropas israelenses.

A guerra encerrou temporariamente as atividades dos fedayin; no entanto, eles se reorganizaram alguns anos depois com o nome de Organização para a Libertação da Palestina (OLP), que reuniu grupos terroristas de coexistência difícil.

Notas

1 Eliezer Eli. The Bat Galim Case Before the Security Council. Middle Eastern Affairs(abril de 1955), pág. 108-109.

2 Al-Misri (12 de abril de 1954).

2a Gamal Abdel Nasser (1918-1970). Um dos criadores da República no Egito e seu primeiro presidente eleito. Após a derrota dos árabes na guerra de 1948, foi um dos fundadores do Comitê dos Oficiais Livres que em 1952 derrubou o rei Farouk, proclamando a República. Em 1954 assumiu o poder. O nasserismo se enfraqueceu com a nova derrota para Israel, em 1967.

3 Middle Eastern Affairs (dezembro de 1956), pág. 461.

4 Middle Eastern Affairs (dezembro de 1956), pág. 460.

5 Security Council Official Records (30 de outubro de 1948), pág. 14.

6 Mitchell Bard. The Complete Idiot’s Guide to Middle East Conflict. New York: Alpha Books, 2003, pág. 178-181.

7 Janice Gross Stein e Raymond Tainter. Rational Decision Making: Israel’s Security Choices. Ohio: Ohio State University, 1976, pág. 163.

4. A Guerra de 1948

“Os judeus deram início à primeira guerra contra os árabes”.

FATO

O presidente do Supremo Comitê Árabe afirmou que os árabes lutariam para defender “cada polegada de seu país”.1 Dois dias depois, os líderes espirituais da Universidade de Al-Azhar do Cairo convocaram o mundo muçulmano para proclamar uma jihad (guerra santa) contra os judeus.2 Jamal Husseini, porta-voz do Supremo Comitê Árabe, havia dito às Nações Unidas, antes da votação da partilha, que os árabes inundariam “o solo do nosso amado país até a última gota do nosso sangue...”.3

O vaticínio de Husseini transformou-se em realidade quase imediatamente após a ONU aprovar a resolução em 29 de novembro de 1947. Os árabes fizeram uma greve de protesto e provocaram rebeliões que custaram a vida de 62 judeus e 32 árabes. A violência seguiu em escalada até o fim do ano.4

Os primeiros ataques em larga escala começaram em 9 de janeiro de 1948, quando aproximadamente mil árabes atacaram comunidades judaicas no norte da Palestina. Em fevereiro, os britânicos admitiram que não tinham tropas suficientes para detê-los, tamanha era a quantidade de árabes na região.5

Na verdade, os britânicos entregaram suas bases e armamentos à Legião Árabe e a forças não-regulares. Na primeira fase da guerra, de 29 de novembro de 1947 a 1o de abril de 1948, os árabes palestinos partiram para a ofensiva com a ajuda de voluntários dos países vizinhos. Os judeus sofreram pesadas baixas e tiveram suas principais rodovias bloqueadas.

Em 26 de abril de 1948, o rei Abdula, da Transjordânia, afirmou:

“Todos os nossos esforços para encontrar uma solução pacífica para o problema palestino têm fracassado. O único caminho que nos resta é a guerra. Terei o prazer e a honra de salvar a Palestina”.6

Em 4 de maio de 1948, a Legião Árabe atacou Kfar Etzion. Os defensores os repeliram, mas a legião voltou uma semana depois. Após dois dias, os colonos judeus, numericamente inferiores e mal equipados, foram vencidos. Muitos foram massacrados, mesmo após terem se rendido.7 Isso aconteceu antes da invasão dos exércitos regulares árabes que se seguiu à declaração de independência de Israel.

As Nações Unidas culparam os árabes pela violência. A Comissão das Nações Unidas para a Palestina jamais recebeu permissão dos árabes ou dos britânicos para ir à Palestina e fiscalizar o cumprimento da resolução. Em 16 de fevereiro de 1948, a comissão informou ao Conselho de Segurança:

“Interesses árabes poderosos, dentro e fora da Palestina, estão desafiando a resolução da Assembléia Geral e estão empenhados num esforço deliberado para alterar, pela força, o acordo

concebido a respeito”.8

Os árabes assumiram rispidamente a responsabilidade pelo início da guerra. Jamal Husseini afirmou ao Conselho de Segurança em 16 de abril de 1948:

“O representante da Agência Judaica nos disse ontem que eles não eram os atacantes, que os árabes haviam iniciado o combate. Não negamos isso. Dissemos ao mundo inteiro que estávamos indo à luta”.9

O comandante britânico da Legião Árabe da Jordânia, John Bagot Gubb, admitiu:

“No início de janeiro, os primeiros destacamentos do Exército de Libertação Árabe se infiltraram na Palestina vindos da Síria. Alguns vieram pela Jordânia e até mesmo por Amã. Na verdade eles estavam por desferir o primeiro golpe para a ruína dos árabes da Palestina”.10

Apesar das desvantagens em números, organização e armamentos, os judeus passaram a assumir a iniciativa entre 1o de abril e 14 de maio (quando foi declarada a independência). A Haganá11 tomou cidades importantes, como Tiberíades e Haifa, e reabriu temporariamente a rodovia para Jerusalém.

A resolução que determinou a partilha do território nunca foi suspensa ou rescindida. Assim, Israel, o Estado judeu na Palestina nasceu em 14 de maio, dia em que os britânicos finalmente deixaram o país. No mesmo dia, cinco exércitos árabes (Egito, Síria, Transjordânia, Líbano e Iraque) invadiram Israel. Suas intenções foram anunciadas assim pelo secretário-geral da Liga Árabe, Azzam Pasha: “Esta será uma guerra de extermínio e de um massacre instantâneo que será lembrado como os massacres mongóis e as Cruzadas”.12

MITO

“O Plano Bernadotte era uma alternativa viável à partilha”.

FATO

Durante o verão de 1948, o conde Folke Bernadotte foi enviado à Palestina pelas Nações Unidas a fim de intermediar uma trégua e tentar negociar o acordo. O plano de Bernadotte propunha que o Estado judeu abrisse mão do deserto de Neguev e de Jerusalém para a Transjordânia e recebesse em troca a Galiléia ocidental. Isso se assemelhava às fronteiras propostas antes da votação da partilha e rejeitadas por todas as partes. Agora, a proposta estava sendo oferecida depois que os árabes foram à guerra para evitar a partilha, bem como da declaração de um Estado judeu. Judeus e árabes rejeitaram o plano.

Ironicamente, Bernadotte encontrou pouco entusiasmo entre os árabes pela independência. Ele escreveu em seu diário:

“No presente momento, os árabes palestinos não têm vontade, tampouco desenvolveram um nacionalismo especificamente palestino. A exigência de um Estado árabe em separado na Palestina é, conseqüentemente, relativamente fraca. É como se, nas circunstâncias existentes, a maioria dos árabes palestinos se sentisse bastante contente em ser incorporada à Transjordânia”.13

O fracasso de Bernadotte ocorreu quando os judeus passaram a ter mais sucesso em repelir as forças árabes invasoras e expandiram o controle sobre o território para além das fronteiras da partilha.

MITO

“Os Estados Unidos foram a única nação que criticou o ataque dos árabes a Israel”.

FATO

Estados Unidos, União Soviética e a maioria dos demais países reconheceram Israel imediatamente após a declaração de independência, em 14 de maio de 1948, e imediatamente acusaram os árabes pela agressão. Os Estados Unidos apresentaram uma resolução condenando os árabes pela quebra da paz. O delegado soviético Andrei Gromyko afirmou no Conselho de Segurança da ONU, em 29 de maio de 1948:

“Esta não é a primeira vez que os países árabes, que organizaram a invasão da Palestina, ignoram uma decisão do Conselho de Segurança ou da Assembléia Geral. A delegação da URSS julga essencial que o Conselho deva declarar sua opinião de maneira mais clara e firme com respeito a essa atitude dos países árabes, diante das decisões do Conselho de Segurança”.14

Em 15 de julho, o Conselho de Segurança ameaçou citar os governos árabes por agressão, conforme a Carta das Nações Unidas. Nesse período, as Forças de Defesa de Israel (FDI) foram bem-sucedidas em deter a ofensiva árabe e a fase inicial da guerra terminou.

MITO

“O apoio do Ocidente a Israel permitiu que os judeus conquistassem a Palestina”.

FATO

Os judeus venceram a sua guerra de independência com ajuda mínima do Ocidente. De fato, a venceram apesar dos esforços de subverter seu poderio militar. Embora os Estados Unidos tenham apoiado vigorosamente a resolução da partilha, o Departamento de Estado não quis fornecer os meios para os judeus se defenderem. “De outro modo”, argumentou o subsecretário de Estado, Robert Lovett, “os árabes poderiam usar armas de origem americana contra os judeus ou esses poderiam usá-las contra os árabes”.15

Em conseqüência disso, em 5 de dezembro de 1947 os EUA impuseram um embargo de armas na região. Muita gente do Departamento de Estado viu o embargo de armas como outro meio de obstruir a partilha. O presidente Harry Truman, não obstante, continuou apoiando o embargo, na esperança de ser um meio de evitar o derramamento de sangue. Isso era ingênuo, dada a rejeição da Grã-Bretanha ao pedido de Lovett de suspender o envio de armas aos árabes e os acordos subseqüentes para fornecer armas adicionais ao Iraque e à Transjordânia.16

Os árabes não tiveram dificuldades de obter todas as armas de que necessitavam. De fato, a Legião Árabe da Jordânia foi armada e treinada pelos ingleses e dirigida por um funcionário do governo britânico. Entre o fim de 1948 e o início de 1949, aviões da RAF (Força Aérea Real britânica) voaram junto aos esquadrões egípcios sobre a fronteira Israel-Egito. Em 7 de janeiro de 1949, aviões israelenses derrubaram quatro aviões ingleses.17

Os judeus viram-se forçados a contrabandear armas, principalmente da Tchecoslováquia. Quando Israel declarou sua independência em maio de 1948, o Exército não tinha um único canhão ou tanque. Sua Força Aérea consistia em nove aviões obsoletos. Embora a Haganá tivesse 60 mil combatentes, só 18.900 estavam totalmente mobilizados, armados e preparados para a guerra.18 Na véspera da guerra, o chefe de operações, Yigael Yadin, disse a David Ben-Gurion: “O melhor que podemos lhe dizer é que temos 50% de chances”.19

A tentativa árabe de destruir Israel fracassou. Por causa dessa agressão, os árabes terminaram ficando com menos território do que teriam caso tivessem aceitado a partilha.

O custo da guerra foi enorme para Israel. “Muitas de suas terras mais produtivas foram arruinadas e destruídas. Seus campos cítricos, que foram por décadas a base da economia do Yishuv (comunidade judaica), foram em grande parte destruídos”.20 Os gastos militares totalizaram US$ 500 milhões. Pior de tudo: 6.373 israelenses foram mortos, quase 1% da população judaica de 650 mil.

Se o Ocidente tivesse imposto a resolução da partilha ou oferecido condições para que os judeus se defendessem, muitas vidas poderiam ter sido poupadas. Os países árabes assinaram acordos de armistício com Israel em 1949, a começar pelo Egito (24 de fevereiro), seguido pelo Líbano (23 de março), pela Jordânia (3 de abril) e pela Síria (20 de julho). O Iraque foi o único país que não assinou o acordo, decidindo, em vez disso, retirar suas tropas e entregar seu setor à Legião Árabe da Jordânia. Nenhum país árabe negociaria um acordo de paz.

MITO

“O boicote econômico árabe a Israel foi imposto depois da guerra de 1948”.

FATO

O boicote árabe foi declarado formalmente pelo recém-criado Conselho da Liga Árabe em 2 de dezembro de 1945: “Os produtos e bens manufaturados judaicos devem ser considerados indesejáveis para os países árabes”. Todas as “instituições, organizações, comerciantes, agentes comissionados e indivíduos” árabes foram chamados a “se recusar a vender, distribuir ou consumir produtos ou bens manufaturados sionistas”.21 Como fica evidente nessa declaração, os termos “judeu” e “sionista” são usados como sinônimos.

Portanto, mesmo antes do estabelecimento de Israel, os países árabes já haviam declarado boicote econômico aos judeus da Palestina. O boicote, tal como evoluiu após 1948, teve três componentes: o boicote primário proíbe o comércio direto entre Israel e nações árabes; o secundário se dirige às companhias que fazem negócios com Israel; o boicote terciário inclui a lista negra de empresas que negociam com outras companhias que fazem negócios com Israel.22

O objetivo teria sido o de isolar Israel de seus vizinhos e da comunidade internacional e negar-lhe um mercado que poderia ser usado para aumentar seu poder econômico e militar. Embora tenha, sem dúvida alguma, isolado Israel e separado o Estado judeu dos seus mercados mais naturais, o boicote foi incapaz de prejudicar a economia de Israel até o nível pretendido. Em 1977, o Congresso americano proibiu as companhias dos EUA de cooperar com o boicote árabe. Quando o presidente Jimmy Carter assinou a lei, afirmou que “a questão atinge o coração do livre comércio entre nações” e que foi concebida “para dar um fim aos efeitos de divisão na vida americana por boicotes estrangeiros dirigidos contra membros judeus de nossa sociedade”.23

A Liga Árabe ameaçou tomar uma atitude decisiva contra a nova lei, considerada como parte de “uma campanha de leis e decretos histéricos (...) que Israel e o sionismo mundial tentam impor tanto aos EUA como também a alguns países da Europa Ocidental”.

Ao contrário dos argumentos de que o decreto levaria a uma redução drástica do comércio americano com o mundo árabe, as importações e exportações aumentaram substancialmente, bem como as relações exteriores diplomáticas e culturais. Não obstante, certas companhias americanas foram incluídas na lista negra por suas relações com Israel.

Em 30 de setembro de 1994, os seis países do Conselho de Cooperação do Golfo anunciaram que deixavam de apoiar o boicote secundário, que impedia o comércio com companhias que fizessem negócios com Israel. Em Taba, no Egito, em 7 e 8 de fevereiro de 1995, líderes comerciais egípcios, americanos, jordanianos e palestinos assinaram documento conjunto (a Declaração de Taba) apoiando “todos os esforços para encerrar o boicote a Israel”.

Desde a assinatura dos acordos de paz entre Israel, a OLP e a Jordânia, o boicote tem sido gradualmente destruído. A Liga Árabe foi obrigada a cancelar reuniões sobre o boicote convocadas pelos anfitriões sírios devido à oposição de países como Kuwait e Tunísia. O boicote primário – que proíbe relações diretas entre países árabes e Israel – acabou quando nações como Qatar, Omã e Marrocos negociaram acordos com Israel. Poucos países fora do Oriente Médio se submeteram ao boicote, que apesar disso continua tecnicamente em vigor em diversos países, notadamente na Arábia Saudita (que proíbe produtos que levam a estrela de Davi).24

Notas

1 New York Times (1º de dezembro de 1947).

2 Facts on File Yearbook. New York: Facts on File, Inc., 1948, pág. 48.

3 C. Hurewitz. The Struggle for Palestine. New Yorh: Schocken Books, 1976, pág. 308.

4 Facts on File Yearbook, 1948, pág. 231.

5 Facts on File Yearbook, 1947, pág. 231.

6 Howard Sachar. A History of Israel: From the Rise of Zionism to Our Time. New York: Alfred A. Knopf, 1979, pág. 322.

7 Netanel Lorch. One Long War. Jerusalém: Keter Books, 1976, pág.47; Ralph Patai, ed. Encycopledia of Zionism and Israel. (New York: McGraw Hill, 1971, pág. 307-308.

8 Security Council Official Records, Special Supplement (1948), pág. 20.

9 Security Council Official Records (16 de abril de 1948), pág. 19.

10 John Bagot Glubb. A Soldier with the Arabs. Londres: Staughton and Hodder, 1957, pág. 79.

11 Haganá (do hebraico defesa). Organização militar sionista criada em 1920 e extinta em 1948, quando serviu de base para o exército israelense. Seus 60 mil integrantes atuaram com poder de polícia na Palestina, durante o Mandato Britânico, e participaram da Segunda Guerra Mundial em unidades formadas somente por judeus.

12 Isi Leibler. The Case for Israel. Austrália: The Globe Press, 1972, pág. 15.

13 Folke Bernadotte. To Jerusalem. Londres: Hodder and Stoughton, 1951, pág. 113.

14 Security Council Official Records (29 de maio de 1948), pág. 2.

15 Foreign Relations of the United States 1947. District of Columbia: GPO, 1948), pág. 1.249 (daqui em diante será usada a sigla FRUS).

16 Mitchell Bard. The Water’s Edge and Beyond. New Jersey: Transaction Books, 1991, pág. 171-175; FRUS, pág. 537-539; Robert Silverberg. If I Forget Thee O Jerusalem: American Jews and the State of Israel. New York: William Morrow and Co., Inc., 1970, pág. 366, 370; Shlomo Slonim. The 1948 American Embargo on Arms to Palestine, Political Science Quarterly (outono de 1979), pág. 500.

17 Sachar, pág. 345.

18 Larry Collins e Dominique Lapierre. O Jerusalem! New York: Simon and Schuster, 1972, pág. 352.

19 Golda Meir. My Life. New York: Dell, 1975, pág. 213, 222, 224.

20 Sachar, pág. 452

21 Terence Prittie e Walter Nelson. The Economic War Against the Jews. Londres: Corgi Books, 1977, pág. 1; Dan Chill. The Arab Boycott of Israel. New York: Praeger, 1976, pág. 1. 22 Prittie e Nelson, pág. 47-48; Sol Stern. On and Off the Arabs’ List, The New Republic (27 de março de 1976), pág. 9; Kennan Teslik. The Executive Branch and Special Interests. Connecticut:Greenwood Press, 1982, pág. 11.

23 Bard, pág. 91-115.

24 Jerusalem Post (5 de junho de 2002).

3. A Partilha

“As Nações Unidas dividiram a Palestina de maneira injusta”.

FATO

Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, as informações sobre a verdadeira dimensão do Holocausto chegaram ao conhecimento da opinião pública mundial. Ganharam força as pressões para que os sobreviventes dos campos de concentração pudessem encontrar um refúgio em sua própria pátria.

Os britânicos tentaram levar adiante um acordo aceitável para árabes e judeus, mas a insistência em obter a aprovação dos árabes foi em vão, pois esses não fariam qualquer concessão. O assunto foi, então, transferido para o âmbito das Nações Unidas, em fevereiro de 1947.

A ONU nomeou uma Comissão Especial para a Palestina (Unscop – United Nations Special Comission on Palestine) a fim de encontrar uma saída para o impasse. Delegados de 11 nações1 foram à Palestina e descobriram o que há muito já era visível: as aspirações nacionais conflitantes de judeus e árabes não poderiam ser conciliadas.

As atitudes contrastantes entre os dois grupos “não poderiam deixar de dar a impressão de que os judeus estavam esclarecidos juridicamente e preparados para apresentar o seu caso diante de qualquer tribunal imparcial, enquanto os árabes não se sentiam seguros da justiça da sua causa ou temiam submeter-se ao julgamento das nações”.2

A maioria dos integrantes da comissão reconheceu a necessidade de se obter um consenso, mas não vislumbrou uma solução de compromisso por falta de entendimento entre as partes. Em reunião com um grupo de árabes em Beirute, o representante da então Tchecoslováquia na comissão foi franco: “Tenho ouvido suas queixas e me parece que, do ponto de vista dos senhores, o acordo é: ´Queremos que todas as nossas reclamações sejam plenamente atendidas. E as dos outros, na medida do possível’”.3

Ao regressar, os delegados de sete nações – Canadá, Tchecoslováquia, Guatemala, Holanda, Peru, Suécia e Uruguai – recomendaram a criação de dois países separados, um judeu e um árabe, economicamente unidos, tendo Jerusalém como um enclave internacionalizado. Três nações – Índia, Irã e Iugoslávia – recomendaram o Estado unitário com uma província árabe e outra judaica. A Austrália se absteve.

Os judeus da Palestina estavam insatisfeitos com o pequeno território que lhes fora destinado pela comissão e descontentes por Jerusalém ter sido cortada do Estado judeu; no entanto, aceitaram o acordo. Os árabes rejeitaram as recomendações da comissão.

O comitê ad hoc da Assembléia Geral da ONU rejeitou a exigência de um Estado árabe unitário. Em seguida, a recomendação pela partilha foi adotada por 33 votos a favor, 13 contra e dez abstenções, em 29 de novembro de 1947.4

MITO

“O plano da partilha entregou aos judeus a maior parte da terra e toda a área cultivável”.

FATO

O plano da partilha lembrou um tabuleiro de xadrez, em boa parte porque as cidades e povoados judaicos estavam espalhados por toda a Palestina. Isso não complicou tanto o plano quanto o fato de o alto padrão de vida desses lugares ter atraído grande quantidade de árabes. Isso significava

que qualquer partilha resultaria num Estado judeu com uma população árabe substancial. Ao reconhecer a necessidade de permitir assentamentos judaicos adicionais, a proposta vencedora concedeu terra aos judeus na Galiléia (norte do país) e no grande e árido deserto do Neguev (sul). O Estado árabe ocuparia o território restante.

Essas fronteiras se baseavam apenas na demografia. Os limites do Estado judeu foram estabelecidos sem levar em consideração a segurança: portanto, as fronteiras do novo Estado eram virtualmente indefensáveis. Acima de tudo, o Estado judeu abrangeria por volta de 5.500 acres para uma população de 538 mil judeus e 397 mil árabes. O Estado árabe teria 4.500 acres para uma população de 804 mil árabes e dez mil judeus.5 Embora os judeus ocupassem uma área maior, a maior parte das terras ficava no deserto.

A situação viria a se complicar ainda mais com a insistência da maioria das Nações Unidas para que Jerusalém fosse isolada e administrada como uma zona internacional. Esse arranjo deixaria mais de cem mil judeus de Jerusalém distantes de seu país e cercados pelo Estado Árabe.

“É duro ver como o mundo árabe, e mais ainda os árabes da Palestina, irá sofrer com aquilo que é o simples reconhecimento de um fato consumado – a presença de uma comunidade judaica compacta, bem organizada e virtualmente autônoma na Palestina”.

– Editorial do London Times Times6

Os críticos sustentam que as Nações Unidas entregaram terra fértil aos judeus enquanto os árabes receberam terra árida e montanhosa. Isso não é verdade. Aproximadamente 60% do Estado judeu estariam no árido deserto do Neguev. A população árabe estava espalhada por todo o Estado judeu e ocupava a maior parte das terras cultiváveis.7

Segundo estatísticas britânicas, mais de 70% das terras que viriam a se tornar Israel não pertenciam a camponeses árabes, mas ao governo do Mandato. Essas terras passaram ao controle israelense com a saída dos ingleses. Algo em torno de 9% da terra era de propriedade de judeus e cerca de 3% de árabes que se tornaram cidadãos de Israel. Isso significa que aproximadamente 18% pertenciam aos árabes que deixaram o país antes e depois da invasão de Israel.8

MITO

“Israel usurpou toda a Palestina em 1948”.

FATO

Em 1922, os ingleses criaram a Transjordânia usando 80% do que fora território histórico da Palestina e o Lar Nacional Judaico (assim definido pela Liga das Nações). O assentamento judaico na Transjordânia foi proibido. As Nações Unidas dividiram os 20% restantes da Palestina em dois países. Com a anexação da Cisjordânia pela Jordânia, em 1950, e o controle de Gaza pelo Egito, os árabes passaram a controlar mais de 80% do território do Mandato, enquanto o Estado judeu manteve apenas 17,5%.9

MITO

“Jamais foi oferecido um país aos árabes palestinos e, portanto, foi-lhes negado o direito à autodeterminação”.

FATO

A Comissão Peel concluiu em 1937 que a única solução lógica para resolver as aspirações contraditórias de judeus e árabes era a partilha da Palestina em dois Estados, um judeu e outro árabe, separados. Os árabes rejeitaram o plano porque isso os obrigava a aceitar a criação de um Estado Judeu, onde alguns palestinos viveriam sob a “dominação judaica”. Os sionistas se opuseram às fronteiras do Plano Peel porque seriam confinados a um gueto de 4.921 quilômetros quadrados do total de 26.703 km2 restantes da Palestina. Apesar disso, concordaram em negociar com os britânicos, enquanto os árabes se recusaram a considerar qualquer tipo de acordo.

Novamente, em 1939, o Livro Branco britânico pedia a criação de um Estado árabe na Palestina em dez anos e a limitação da imigração judaica a não mais do que 75 mil pessoas nos cinco anos seguintes. Após esse período, ninguém mais poderia entrar sem o consentimento da população árabe. Apesar da imposição desse limite e de ter sido oferecida a independência – a meta dos nacionalistas árabes – eles repudiaram o Livro Branco.

Com a partilha, foi entregue aos palestinos um Estado e a oportunidade de autodeterminação. Isso também foi rejeitado.

MITO

“A maioria da população da Palestina era árabe; portanto, deveria ter sido criado um Estado árabe unitário”.

FATO

Em 1947, quando foi decidida a partilha, os árabes eram maioria na Palestina ocidental – 1,2 milhão de árabes contra 600 mil judeus.10 Os judeus nunca tiveram a oportunidade de ser maioria no país, diante da política britânica de restrição à imigração. Já os árabes eram livres para entrar na Palestina – e milhares o fizeram – e aproveitar-se do rápido desenvolvimento estimulado pelo assentamento sionista. Não obstante, os judeus eram maioria na área que lhes fora destinada e em Jerusalém.

Além dos 600 mil judeus, 350 mil árabes residiriam no Estado judeu criado pela partilha. Aproximadamente 92 mil árabes viviam em Tiberíades, Safed, Haifa e Bet Shean e 40 mil eram beduínos, em sua maioria vivendo no deserto.

Antes do Mandato, em 1922, a população árabe palestina estava diminuindo. Depois, os árabes passaram a vir de todos os países ao redor. Além disso, a população árabe crescia exponencialmente na medida em que os colonos judeus melhoravam a qualidade das condições sanitárias na Palestina.

A divisão da Palestina não foi determinada apenas por fatores demográficos; chegou-se à conclusão de que as reivindicações territoriais dos judeus e dos árabes eram inconciliáveis e que o acordo mais lógico era a criação de dois Estados. Ironicamente, no mesmo ano de 1947, os membros árabes das Nações Unidas apoiaram a partilha do subcontinente indiano e a criação de um Estado, o Paquistão, predominantemente muçulmano.

MITO

“Os árabes estavam dispostos a um acordo para evitar o derramamento de sangue”.

FATO

Com a proximidade da votação da partilha, ficou claro que havia pouca esperança de solução para um problema que transcendia a política: a falta de interesse dos árabes em aceitar um Estado judeu na Palestina e a recusa dos sionistas a aceitar menos do que isso. A inflexibilidade dos árabes ficou evidente quando os representantes da Agência Judaica, David Horowitz e

Abba Eban, fizeram um último esforço para alcançar o acordo num encontro com o secretário da Liga Árabe,10a Azzam Pasha, em 16 de setembro de 1947.

Pasha lhes disse bruscamente:

“O mundo árabe não está disposto a um acordo. É provável, senhor Horowitz, que o seu plano seja racional e lógico, mas o destino das nações não é decidido pela lógica racional. Nações

jamais concedem; elas lutam. Vocês nada conseguirão por meios pacíficos ou acordos. Vocês talvez consigam algo, mas somente pela força das suas armas. Tentaremos derrotá-los. Não estou certo de que seremos bem-sucedidos, mas tentaremos. Fomos capazes de expulsar os cruzados, mas, por outro lado, perdemos a Espanha e a Pérsia. Pode ser que percamos a Palestina. No entanto, é tarde demais para soluções pacíficas”.11

MITO

“A União Soviética se opôs vigorosamente à partilha”.

FATO

Depois que os britânicos decidiram levar o tema palestino para as Nações Unidas, o assessor para a Palestina do ministro para Assuntos Exteriores, Ernest Bevin, perguntou a um representante da Agência Judaica por que os judeus deixaram que as Nações Unidas decidissem a questão da Palestina. “Você não sabe que a única maneira de se estabelecer um Estado judeu é se houver a concordância de Estados Unidos e União Soviética? 11a Isso jamais aconteceu. Pode ser que não ocorra. Isso nunca vai acontecer”.

Contudo, em maio de 1947, o delegado soviético na ONU, Andrei Gromyko,11b afirmou: “O fato de nenhum país europeu ocidental ter sido capaz de garantir a defesa dos direitos elementares do povo judeu e salvaguardá-lo da violência dos executores fascistas explica as aspirações dos judeus de estabelecer o seu próprio Estado. Seria injusto não levar isto em consideração e negar o direito do povo judeu de concretizar sua aspiração”.12

Alguns meses depois, a União Soviética apoiou a partilha e, em seguida, tornou-se a segunda nação a reconhecer Israel.

Notas

1 Austrália, Canadá, Guatemala, Índia, Irã, Holanda, Peru, Suécia, Tchecoslováquia, Uruguai e Iugoslávia.

2 Aharon Cohen. Israel and the Arab World. Boston: Beacon Press, 1976, pág. 369-370.

3 Cohen, pág. 212.

4 Votaram a favor da partilha: África do Sul, Austrália, Bélgica, Bolívia, Brasil, Canadá, Costa Rica, Dinamarca, EUA, Equador, Filipinas, França, Guatemala, Haiti, Holanda, Islândia, Libéria, Luxemburgo, Nicarágua, Noruega, Nova Zelândia, Panamá, Paraguai, Peru, Polônia, República Dominicana, República Socialista Soviética da Bielo-Rússia, República Socialista Soviética da Ucrânia, Suécia, Tcheco- Eslováquia, URSS, Uruguai e Venezuela. Votaram contra a partilha: Afeganistão, Arábia Saudita, Cuba, Egito, Grécia, Iêmen, Índia, Irã, Iraque, Líbano, Paquistão,

Síria e Turquia. Abstiveram-se: Argentina, Chile, China, Colômbia, El Salvador, Etiópia, Grã-Bretanha, Honduras, Iugoslávia e México. Yearbook of the United Nations, 1947-48. New York: United Nations, 1949, pág. 246-47.

5 Howard Sachar. A History of Israel: From the Rise of Sionism to Our Time. New York: Alfred A. Knopf, 1998, pág. 292.

6 London Times (1 de dezembro de 1947).

7 Cohen, pág. 238.

8 Moshe Aumann. Land Ownership in Palestine, 1880-1948, em Michael Curtis et al. The Palestinians. New Jersey: Transaction Books, 1975, pág.29, ao citar a pág. 257 de Government of Palestine, Survey of Palestine.

9 Palestina Histórica, abrangendo a atual Jordânia (92.307 km2), Israel (20.769 km2), Gaza (360 km2) e Cisjordânia (5.861 km2).

10 Arieh Avneri. The Calim of Dispossession. New Jersey: Transaction Books, 1984, pág. 252.

10a Liga Árabe. Criada no Egito em 1945. Formada por Arábia Saudita, Argélia, Autoridade Nacional Palestina, Bahrein, Djibuti, Egito, Emirados Árabes, Iêmen, Ilhas Comores, Iraque, Jordânia, Kuait, Líbano, Líbia, Marrocos, Mauritânia, Omã, Qatar, Síria, Somália, Sudão e Tunísia. Cada membro tem direito a um voto e as decisões aprovadas por maioria são adotadas apenas pelos países que as aceitaram. Reúnem-se duas vezes por ano, em março e setembro, mas pode haver sessões extraordinárias, por necessidade de algum membro ou solicitação de uma cúpula. Tem um secretário-geral, nomeado por uma maioria de dois terços. Sua função é tratar dos assuntos financeiros e administrativos, mas a secretaria-geral está dividida em 14

departamentos, que tratam de questões políticas, econômicas, sociais e legais.

11 David Horowitz. State in the Making. New York: Alfred A. Knopf, 1953, pág. 233.

11a União Soviética, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Nascida com a Revolução de 1917, reuniu Rússia, Ucrânia, Geórgia e outros países. Difundiu o comunismo pelo mundo e travou com os Estados Unidos a chamada Guerra Fria, o embate entre o comunismo e o capitalismo. Foi extinta em 1985.

11b Andrei Gromyko (1909-1989). Delegado na Organização das Nações Unidas, embaixador nos Estados Unidos, ministro das Relações Exteriores e presidente da União Soviética.

12 Assembléia Geral das Nações Unidas, Primeira Sessão Especial, 14 de maio de 1947, Documento A/PV 77 das Nações Unidas.

2. Sob o Mandato Britânico

“Os britânicos ajudaram os judeus a desalojar a população árabe nativa da Palestina”.

FATO

Herbert Samuel, judeu inglês e primeiro alto-comissário da Palestina, impôs restrições à imigração judaica “em favor dos ‘interesses da população presente’ e da ‘capacidade de absorção’ do país”.1 Considerou-se que a chegada de colonos judeus forçava os felahin (camponeses) árabes a sair de sua terra. Isso foi numa época em que menos de um milhão de pessoas vivia na área que atualmente tem mais de nove milhões de habitantes.

Os britânicos, na verdade, fizeram a partilha do território, limitando a imigração. Em 1921, Winston Churchill, futuro primeiro-ministro, separou quase 80% da Palestina – mais ou menos 56.300 km2 – para criar uma entidade árabe, a Transjordânia. Como prêmio de consolação por Hejaz e Arábia (que compõem hoje, juntos, a Arábia Saudita) terem sido entregues à família Saud, Churchill recompensou Abdula,2 filho do rei Hussein, por sua contribuição na guerra contra a Turquia, nomeando-o emir da Transjordânia.

Os britânicos foram mais longe e impuseram restrições às compras de terra por judeus no que restou da Palestina, contradizendo o estipulado no Mandato (Artigo 6): “... a administração de Palestina (...) deve encorajar, em cooperação com a Agência Judaica (...), o assentamento de judeus na terra, incluindo áreas estatais e desabitadas que não foram adquiridas para fins públicos”. Por volta de 1949, os britânicos haviam loteado 354 km2 do total de 759 km2 de terras cultiváveis entre os árabes, destinando apenas 17 km2 aos judeus.3

Finalmente, os britânicos aceitaram o argumento de que a capacidade de absorção do país fora subestimada. A Comissão Peel afirmou: “A forte imigração entre 1933 e 1936 parece mostrar que os judeus têm sido capazes de aumentar a capacidade de absorção do país”.4

MITO

“Os britânicos permitiram o fluxo de judeus para a Palestina, enquanto a imigração árabe era rigidamente controlada”.

FATO

A resposta britânica à imigração judaica segue um precedente de aplacar os árabes, o que foi mantido durante o Mandato. Os britânicos impuseram restrições à imigração judaica ao mesmo tempo em que permitiam aos árabes entrar livremente no país. Aparentemente, Londres não acreditava que um fluxo de imigrantes árabes afetaria a capacidade de absorção do país.

Durante a Primeira Guerra Mundial, a população judaica da Palestina caiu devido à guerra, à fome, às doenças e à expulsão pelos turcos. Em 1915, eram 83 mil judeus e 590 mil árabes muçulmanos ou cristãos. Conforme o censo de 1922, a população judaica era de 84 mil habitantes, enquanto os árabes somavam 643 mil.5 Portanto, a população árabe cresceu, enquanto a dos judeus estagnou.

Em meados da década de 1920, a imigração judaica para a Palestina aumentou em razão de uma legislação econômica antijudaica na Polônia e à imposição de cotas de imigração nos Estados Unidos.6

O número recorde de imigrantes em 1935 foi uma resposta à crescente perseguição de judeus na Alemanha nazista. A administração britânica considerava este número demasiadamenteo alto; assim sendo, a Agência Judaica foi informada de que menos da terça parte da cota solicitada seria aprovada em 1936.7

Os britânicos cederam ainda mais às exigências árabes ao anunciarem, no Livro Branco de 1939, que um Estado árabe independente seria criado em dez anos e que a imigração judaica deveria ser limitada a 75 mil para os próximos cinco anos, após os quais deveria cessar por completo. Também foi proibida a venda de terras a judeus em 95% do território da Palestina. Os árabes rejeitaram a proposta. Em contrapartida, durante o período do Mandato Britânico, a imigração árabe era irrestrita.

Em 1930 a Comissão Hope Simpson, enviada de Londres para investigar as revoltas árabes de 1929, disse que a prática britânica de ignorar a imigração árabe ilegal e sem controle vinda do Egito, da Transjordânia e da Síria tinha o efeito de impedir o estabelecimento de futuros imigrantes judeus.8 O governador britânico para o Sinai entre 1922 e 1936 observou: “Essa imigração ilegal não provém somente do Sinai, mas também da Transjordânia e da Síria, e é muito difícil avaliar a miséria dos árabes se, ao mesmo tempo, seus compatriotas dos países vizinhos não podem ser impedidos de se juntar a essa miséria”.9

A Comissão Peel informou em 1937 que a “escassez de terra (...) deve-se menos ao montante de terra adquirido por judeus do que ao aumento da população árabe”.10

MITO

“Os britânicos mudaram de política após a Segunda Guerra Mundial para permitir que os sobreviventes do Holocausto pudessem se estabelecer na Palestina”.

FATO

As portas da Palestina permaneceram fechadas por todo o período da guerra, abandonando centenas de milhares de judeus na Europa, muitos dos quais foram vítimas da Solução Final (decisão política que levou ao extermínio em massa dos judeus nos países da Europa ocupados pelo nazismo) de Adolf Hitler. Após a guerra, os britânicos se recusaram a permitir que os sobreviventes do pesadelo nazista encontrassem refúgio na Palestina. Em 6 de junho de 1946, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, exigiu que o governo britânico aliviasse o sofrimento dos judeus confinados em campos de refugiados na Europa, mediante a aceitação imediata de cem mil imigrantes judeus.

O ministro das Relações Exteriores britânico, Ernest Bevin, respondeu, com sarcasmo, que os Estados Unidos queriam que os judeus refugiados emigrassem para a Palestina “porque eles não queriam muitos deles em Nova York”.11

Alguns judeus conseguiram chegar à Palestina, usando navios avariados que as organizações de resistência usaram para transportá-los às escondidas.

Entre agosto de 1945 e maio de 1948 (quando foi criado o Estado de Israel), 65 navios de imigrantes “ilegais” com 69.878 pessoas chegaram da Europa. Entretanto, em agosto de 1946, os britânicos passaram a levar para acampamentos na Ilha de Chipre os que eram capturados. Aproximadamente 50 mil pessoas foram detidas nesses acampamentos, 28 mil das quais ainda estavam aprisionadas quando Israel declarou independência.12

MITO

“Enquanto a população judaica da Palestina

crescia, a situação dos árabes palestinos só piorava”.

FATO

A população judaica chegou a 470 mil pessoas entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, enquanto a não-judaica alcançou 588 mil.14 De fato, a população árabe permanente cresceu 120% entre 1922 e 1947. (15) Esse rápido crescimento foi resultado de diversos fatores. Um foi a imigração a partir dos Estados vizinhos – constituindo 37% do total antes da criação do Estado de Israel – por árabes que queriam se aproveitar do padrão de vida mais elevado que os judeus tornaram possível.15

A população árabe também cresceu devido às melhores condições de vida criadas pelos judeus, depois que esses drenaram os pântanos infestados de malária e trouxeram uma melhor condição sanitária e de saúde para a região. Assim, por exemplo, a mortalidade infantil muçulmana caiu de 201 por mil em 1925 para 94 por mil em 1945 e a expectativa de vida subiu de 37 anos (em 1926) para 49 anos (em 1943).16

A população árabe cresceu principalmente nas cidades onde grandes populações judaicas haviam criado oportunidades econômicas. Entre 1922 e 1947, a população não-judaica cresceu 290% em Haifa, 131% em Jerusalém e 158% em Iafo. O crescimento nos povoados árabes foi mais modesto: 42% em Nablus, 78% em Jenin e 37% em Belém.17

MITO

“Os judeus roubaram a terra dos árabes”.

FATO

Apesar do crescimento de sua população, os árabes continuaram a afirmar que estavam sendo desalojados. A verdade é que, desde o início da Primeira Guerra Mundial, parte da terra da Palestina estava nas mãos de proprietários ausentes que viviam no Cairo, em Damasco e em Beirute. Por volta de 80% dos árabes palestinos eram camponeses, seminômades e beduínos endividados.18

Na realidade, os judeus se esforçaram para evitar a compra de terras em áreas onde os árabes pudessem ser desalojados. Eles buscaram terras que eram praticamente não-cultivadas, pantanosas, baratas e, o mais importante, desabitadas. Em 1920, o líder trabalhista sionista David Ben-Gurion18a expressou preocupação acerca dos felahin árabes, os quais via como “o ativo mais importante da população nativa”. Ben-Gurion disse que “sob nenhuma circunstância devemos tocar a terra pertencente aos felahin ou trabalhada por eles”. Ele defendeu que eles fossem libertados de seus opressores. “Somente no caso de um felah abandonar o seu lugar de assentamento”, acrescentou Ben-Gurion, “é que devemos nos oferecer a comprar sua terra, e por um preço adequado”.19

Só depois que os judeus compraram toda a terra não-cultivada disponível foi que adquiriram as cultivadas. Muitos árabes desejavam vendê-las, seja porque queriam se mudar para as cidades do litoral, seja porque precisavam de dinheiro para investir na indústria de cítricos.20

Quando John Hope Simpson chegou à Palestina em maio de 1930, comentou:

“Eles [os judeus] pagaram altos preços pela terra; além disso, pagaram a alguns dos seus ocupantes um montante considerável de dinheiro que legalmente não eram obrigados a pagar”.21

Em 1931, Lewis French levantou a quantidade de árabes sem-terra e ofereceu lotes aos interessados. Foram recebidas três mil inscrições, das quais 80% foram consideradas inválidas pelo assessor legal do governo, porque os inscritos não atendiam ao requisito básico, ou seja, não eram árabes sem-terra. Sobraram apenas 600 inscritos, dos quais cem aceitaram a oferta de terras do governo.22

Em abril de 1936, uma nova seqüência de ataques árabes aos judeus foi instigada por um guerrilheiro sírio chamado Fawzi al Cawukji, comandante do Exército de Libertação Árabe. Em novembro, quando os britânicos finalmente enviaram uma nova comissão de investigação encabeçada por Lord Peel, 89 judeus haviam sido mortos e mais de 300 feridos.23

O relatório da Comissão Peel descobriu que as queixas árabes sobre a aquisição de terras pelos judeus eram infundadas. Ele indicou que “grande parte da terra agora carregada de laranjais antes eram dunas de areia ou pântanos e não-cultivadas quando foram compradas (...) havia, na época das primeiras vendas, poucas evidências de que os proprietários possuíssem até mesmo recursos ou preparo necessário para desenvolver a terra”.24

Além disso, a comissão descobriu que a escassez “se devia menos à quantidade de terra adquirida pelos judeus do que pelo crescimento da população árabe”. O relatório concluiu que a presença de judeus na Palestina, juntamente com o trabalho da administração britânica, resultaram em maiores ganhos, padrão de vida mais elevado e amplas oportunidades de emprego.25

Em suas memórias, o rei Abdula da Transjordânia escreveu:

“Está bastante claro para todos, tanto pelo mapa traçado pela

Comissão Simpson quanto por outro compilado pela Comissão

Peel, que os árabes são tão pródigos em vender suas terras como

o são em prantos e choros inúteis”26

Mesmo na época da revolta árabe de 1938, o Alto-Comissariado britânico para a Palestina acreditava que os proprietários árabes se queixavam das vendas aos judeus para aumentar os preços das terras que pretendiam vender. Muitos deles foram tão aterrorizados por rebeldes árabes que decidiram abandonar a Palestina e vender suas propriedades aos judeus.27

Os judeus pagavam preços exorbitantes a ricos proprietários de terra por pequenos lotes de terra árida. “Em 1944, os judeus pagavam entre US$ 1.000 e US$ 1.100 por acre na Palestina, em sua maior parte terras áridas ou semi-áridas; no mesmo ano, a rica terra preta de Iowa (EUA) era vendida por aproximadamente US$ 110 por acre”.28